ブログやSNS運営で知っておくべき『アテンションエコノミー』。

アテンションエコノミーを知れば、Webマーケティングへ役立ちます。

本記事ではそんなアテンションエコノミーの考え方を活かした、マーケティング手法について詳しく解説していきます。

○ アテンションエコノミーとは

○ アテンションエコノミーの提唱者は

○ アテンションエコノミーとSNSの組み合わせ

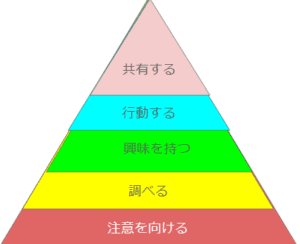

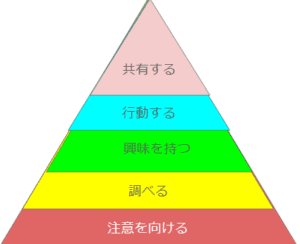

◇ SNSマーケティングでの顧客プロセス

○ 注意を向ける

○ 調べる

○ 興味を持つ

○ 行動する

○ 共有する

◇ アテンションエコノミーの注意点

○ 注意や関心を煽り過ぎない

○ トレンドは変容していく

現代の顧客行動プロセスを知る

アテンションエコノミーとは

アテンションエコノミーは英訳すると『attention economy』。

attentionは『注意』、economyは『経済』。

つまり注意が力を持つ、経済そして社会の有り様を表す言葉です。

インターネットを利用していると派手で華美、そして強い言葉を用いた広告を見たことがあるはずです。

そういった広告やサムネイルは、人々の注意を引き付けます。

つまり広告をデザインする人々は、attentionを意識して注意喚起。

そして注意を引き付けて商品、サービスを知ってもらい、自社製品の訴求に努めています。

現代社会は広告デザインが容易になったこともあり、注意喚起がしやすくなりました。

結果としてそういった注意力が力となり、経済を動かす大きなファクターとなっています。

アテンションエコノミーの提唱者は

ところでこのアテンションエコノミーという言葉。

いったい誰が考え、提唱されたものなのでしょうか。

提唱者としてまず挙げられるのが、心理学者であり経済学者ハーバード・サイモン氏です。

サイモン氏は1969年にノーベル経済学賞を受賞。

同氏は自身の研究の中で、下記のような言葉を残しています。

『これからの情報過多の時代には、人間の限られたアテンション(注意)が資源となる。』

『注意という資源は、貨幣と同等の価値を持つようになるだろう。』

正にサイモン氏が言ったように、現代の情報過多の時代にあり、人々は限られた注意力で商品を認知して消費する社会となっています。

そして商品を供給する企業サイドは、それらアテンションエコノミーの原理を逆手に取り、広告活動へ活かしています。

アテンションエコノミーとSNSの組み合わせ

現代のマーケティングで欠かせない知識には『アテンションエコノミー』の考え方。

そしてその行動原理を逆手に取った『SNS』運営も必須となってきます。

それらアテンションエコノミー、SNSは組み合わせた運営も可能となります。

顧客へ促したいプロセスを列挙すると下記の通りです。

◆ 注意を向ける

◆ 調べる

◆ 興味を持つ

◆ 行動する

◆ 共有する

顧客候補が商品を知り、消費者になってもらうためにはこれらプロセスの理解が重要です。

次章ではそれらをプロセス毎に理解して、顧客行動について確認していきます。

SNSマーケティングでの顧客プロセス

注意を向ける

最初の顧客から見た認知プロセスは『注意を向ける』こと。

人々が消費者となるためには、まず注意を向けてもらって商品やサービスを知ってもらうことが重要になります。

企業サイドでSNSを使って認知してもらうためには下記のような宣伝をします。

Xを使うなら『〇〇社より新商品▽▽が7月より販売開始!』とツイートする。

インスタグラムを使うなら、商品画像を加えて上記文字列を入れて画像投稿します。

注意を向けてもらうコツは『分かりやすい』こと。

前述したように人々の注意力には限りがあります。

なので可能な限り短文で、目を引く画像を使って訴求していくことが大切になります。

調べる

次の顧客認知プロセスには『調べる』といった行動が挙げられます。

人々は信頼しているメーカーのものでなければ、商品を知っても、すぐに買おうという気にはなりません。

なので注意を向けた後、商品を調べるといった行動に移ります。

そして消費者にとってその商品が有用である。

加えて予算内であれば、その商品が購入候補に挙げられる段階になります。

興味を持つ

顧客は注意を向け、調べると、次は『興味を持つ』という段階になります。

興味を持ってもらえたなら、顧客となる確度はずいぶんと高くなってきます。

後は背中を押してあげるだけです。

調べるといった顧客行動を先取りして、自社ウェブサイトへ詳しい商品説明ページを設けておくのも良いかもしれませんね。

そうすれば顧客満足度は高くなり、商品購入への訴求にもつながることでしょう。

行動する

ここでの『行動する』は、『実際に商品を購入する』と言った表現でも差しさわりありません。

最初は注意を引き付けて商材を知ってもらう受動的な状態でした。

この段階では顧客自身が商品を選び、購入するといった能動的な段階になっています。

言うなれば知らなかった商品を購入する段階まできているということで、『行動変容』の段階にいるとも言えるでしょう。

行動変容はマーケティング用語で『コンバージョン』とも言います。

そして商品をリーチして、コンバージョンに至った確率を『コンバージョン率』と言います。

これらはマーケティングの効果判定に使われることがあるので、ぜひその言葉を覚えておきましょう。

共有する

顧客のプロセスの最終段階が『共有する』といった段階です。

共有する主体は『消費者』。

つまり商品は好意を持ってもらった消費者が、他者へ共有してもらう段階を指します。

たとえばXであれば、リツイートで商品紹介をしてもらう段階であれば、共有段階にあると言っても良いでしょう。

他にもSNS内での口コミも共有段階にあります。

ここまでがアテンションエコノミーにおける、注意喚起から共有するまでの顧客プロセスになります。

最後にSNSなどにおける、アテンションエコノミーの考え方について注意点についても見ておきましょう。

アテンションエコノミーの注意点

注意や関心を煽り過ぎない

アテンションエコノミーを利用したSNSマーケティングでついついやってしまいがちなこと。

そのひとつに『必要以上に注意、関心を煽ってしまう』ことが挙げられます。

人々の射幸心、不安は思いのほか簡単に煽れてしまいます。

例えば例示すると、下記のような言葉が煽り文句として多いものです。

『〇〇すれば、簡単に儲かります』

『▽▽すれば、すぐ健康になります』

といったものです。

抽象化された言葉であれば、それら言葉の違和感をすぐ問いただせるものでもありません。

ですが言葉は伝言ゲームのようなもの。

注意喚起して訴求していくためにも、どういった伝わり方をしていくかまで配慮していく必要があります。

トレンドは変容していく

アテンションエコノミーの考え方をマーケティングへ活かすために、もうひとつ覚えておきたいのが『トレンド変容』です。

これは何を言っているかというと『ブームは去り行くものである』ということです。

人々の注意というものは留まり続けるものではありません。

常にその注意の向ける先は切り替えられていきます。

当然、注意や関心の矛先が変われば、消費される商品やサービスも変わっていくということです。

つまりトレンドの変容を前提に考えておかなければ、いくら商品を訴求していっても、注意を引き寄せることはできません。

トレンドは社会の有り様によって、日々変化を続けています。

アテンションエコノミーを活かすなら、逆にトレンドを変容させ、人々の注意や行動変容を起こすくらいの気概が必要なのかもしれませんね。